« On peut sauter comme un cabri en disant… »

Le 14 décembre 1965, lors d'un

entretien avec Michel Droit, entre les deux tours de l'élection présidentielle,

le général de Gaulle prononce sa célébrissime "petite phrase" :

« On ne fait pas de politique

autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise

comme un cabri en disant l'Europe ! l'Europe ! l'Europe !... mais cela

n'aboutit à rien et cela ne signifie rien. Je répète, il faut prendre les

choses comme elles sont. »

Aujourd’hui presque cinquante ans plus tard, quand j’entends les

différents candidats à l’élection présidentielle, parler de l’économie, de

l’emploi et de la croissance, j’ai vraiment l’impression que l’histoire bégaie,

et j’aimerais qu’un commentateur, paraphrasant le Général de Gaulle

dise : « On ne fait pas de

politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa

chaise comme un cabri en disant le coût du travail ! le coût du travail ! le

coût du travail !, ou les PME ! les PME ! les PME !, ou encore

produire en France ! produire en France ! produire en France !…

mais cela n'aboutit à rien et cela ne signifie rien. Je répète, il faut prendre

les choses comme elles sont. »

Alors qu’elles sont elles, et pourquoi sommes-nous dans la situation

actuelle ? J’ai déjà eu l’occasion d’aborder la plupart de ses points dans

différents articles, je ne vais donc ici reprendre que les points essentiels,

et les compléter.

1. Le coût du travail

La performance des entreprises dépend certes du coût du travail, mais

celui-ci dépend d’abord d’autres paramètres que celui de la rémunération des

salariés et du temps de travail. Ce coût est d’abord fonction du niveau

d’engagement individuel et collectif, de la formation et son adéquation à la

mission confiée, de la compréhension de la stratégie suivie et de l’efficacité

des prises d’initiatives.

Croire en 2012 que l’on va redévelopper l’économie française en abaissant

la rémunération des salariés (directement ou via la diminution des charges),

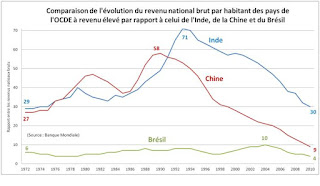

c’est ignorer qu’en moyenne un français gagne quatre fois plus qu’un Brésilien,

neuf fois plus qu’un Chinois et vingt-sept fois plus qu’un Indien (voir Faire face à la convergence des économies mondiales), et surtout se croire encore au temps des usines taylorisées. Les

entreprises occidentales n’ont plus grand chose avec celles des Temps modernes

de Chaplin…

Nos hommes politiques pensent-ils réellement que l’Allemagne a plus

d’emplois industriels, car le niveau de rémunération y serait plus bas ?

Si c’est le cas, c’est franchement affligeant. Si ce n’est pas le cas,

savent-ils que l’écart avec l’Allemagne est constant depuis 1980 et qu’il ne

s’est pas aggravé (voir Le coût du travail n'explique pas l'écart avec l'Allemagne) ? Ont-ils vu que toutes les politiques

menées en France que ce soit sous les présidences de Mitterrand, Chirac ou

Sarkozy n’ont rien changé ? Que faut-il de plus pour leur démontrer que

l’on ne s’attaque pas au vrai sujet ?

2. Les PME

Depuis 1979, chaque gouvernement a lancé une politique en faveur des PME,

et qui est peu ou prou la même. Comme il se trouve que j’ai participé à la

définition de celle élaborée en 1979 – j’était alors chargé de mission à la

Délégation à la Petite et Moyenne Industrie – et que j’ai une bonne mémoire, je

suis formel : on retrouve toujours les mêmes idées autour de la création

d’entreprises, l’innovation, le financement, l’exportation, les marchés

publics… (voir Faut-il que les PME financent les grandes entreprises ?)

Pourquoi donc l’application des mêmes incantations viendraient

miraculeusement apporter cette fois la solution ?

Autre leitmotiv : notre déficit en entreprises de taille moyenne,

notamment versus l’Allemagne. Ce constat a été fait là aussi dès les années

1970, et rien n’a changé.

Comment les hommes politiques ne voient pas que le problème de fonds en France

n’est pas tant la création d’entreprises – qui, selon les années, est plus ou

moins en avance ou en retard –, mais l’incapacité des petites entreprises à se

développer, à grossir pour devenir d’abord moyennes, puis demain grandes ?

Que c’est ce déficit qui est à l’origine du retard en innovation et à

l’exportation ?

Comment imaginer que c’est en sautant comme un cabri pour dire aux

grandes entreprises « Aidez-les ! Aidez-les !

Aidez-les ! », et aux banques : « Financez-les !

Financez-les ! Financez-les ! » que tout va être réglé ?

Comment ne voient-ils pas que c’est le crédit inter-entreprises qui pompe

la trésorerie des PMI au profit de la distribution et des grandes entreprises,

et les rend dépendantes du système financier ?

3. Produire en France

La diminution de l’emploi industriel en France est une réalité, mais elle

ne s’est pas effectuée plus vite en France que dans les pays voisins. Cette

évolution touche toute l’Europe, ainsi

que l’Amérique du Nord, et sensiblement à la même vitesse. Simplement en

France, nous partons d’une situation plus basse que nos voisins, car l’emploi

industriel y était historiquement moins développé.

Aussi cette diminution n’a rien à voir avec les 35 heures ou un handicap

en matière de rémunération du travail versus nos pays voisins. Elle est le

fruit d’un rééquilibrage du monde et du transfert des emplois moins qualifiés

vers les pays maintenant émergés. (voir Nous n'éviterons pas la baisse de notre niveau de vie)

Elle est aussi liée à notre difficulté historique à développer

l’industrie en France, ce qui provient d’une part au déficit d’entreprises

moyennes évoquées ci-dessus, d’autre part du déficit de confiance. Ce déficit

de confiance, clairement montré par les différentes menées par Yann Algan, se

corrèle directement avec la croissance.

(voir Construire une société de confiance...)

*

* *

Alors que faut-il faire pour passer de l’incantation à l’action ?

Pour rester dans la limite d’un court article, et éviter de me disperser,

je vais me centrer sur les quatre mesures qui me semblent essentielles.

1. Apprendre

collectivement à ne plus dépenser plus que nous ne gagnons.

Certains en parlent – singulièrement François Bayrou –, mais aucun n’a,

me semble-t-il, vraiment mesurer la portée de l’effort à faire : nous ne vivons

pas un crise, mais un transformation, et nous devons nous préparer à ce monde

qui émerge (voir Non, le futur n’est pas la reproduction du passé en pire).

2. Revoir les

règles juridiques du transfert de propriété, avec un transfert au paiement, et

non à la livraison.

C’est la différence clé avec les pays anglo-saxons, et c’est ce point de

droit qui est à l’origine des abus dans les délais de paiement. L’enjeu en

matière de financement est un transfert de plus de cent de milliards au profit

des petites entreprises industrielles, qui ne les rendra plus dépendantes des

banques, et facilitera grandement leur croissance. (voir Qui arrêtera l’hémorragie financière des PME françaises ?)

Qui seront les perdants de ce transfert ? Massivement la grande

distribution et le système bancaire, c’est-à-dire des emplois qui ne peuvent

pas se délocaliser, et secondairement les grandes entreprises qui ne pourront

plus se financer en partie sur le dos de leurs sous-traitants.

3. Créer un label

allant de "Assembler en France" à "Tout en France"

-

Pour

tout produit manufacturé, on peut facilement mesurer la part de valeur ajoutée

faite en France, si l’on ne cherche pas l’exactitude à 1% près, et si l’on

demande à tout producteur de l’indiquer sur ses factures (ainsi par un effet de

cascade, on aurait la part finale).

-

On crée

un label avec trois niveaux : "Assemblé en France" quand la part

de valeur ajoutée est comprise entre 25 et 50%, "fabriqué en France"

quand elle est entre 50 et 75%, et "Tout en France" si elle est de

plus de 75%.

Quel sera l’impact d’un tel label ? Cela dépendra du point suivant,

c’est-à-dire de notre capacité à reconstruire une confiance entre nous et en

nous. Mais comprenons que le moindre déplacement en faveur d’un tel label,

favoriserait effectivement l’emploi industriel en France, même s’il n’est que

d’assemblage.

Rien n’empêcherait évidemment de promouvoir aussi un tel label au plan

européen.

4. Reconstruire la

confiance en France entre nous et vis-à-vis de nos institutions

C’est le point majeur et le plus difficile. Il suppose de remettre à plat

notre façon de vivre ensemble dans les quartiers, dans les entreprises, et plus

largement en France. Elle impose de ne pas procéder par opposition et

exclusion, mais par confrontation et inclusion. Elle suppose aussi de

comprendre que nous sommes riches de nos différences et de nos origines

multiples.

Agir sur ce point mobilisera, comme l’indique bien notamment Yann Algan,

les efforts de tous. En conclusion de son dernier livre écrit avec Pierre Cahuc

et André Zylberberg, « la Fabrique

de la défiance », il écrit : « La confiance peut se construire dès le plus jeune âge, à l’école, par

un enseignement adapté ; elle peut se développer dans l’entreprise grâce

aux méthodes de travail et au dialogue social. La transparence et l’exemplarité

des pouvoirs publics, l’égalité face à l’État-providence, face à l’impôt, et la

vitalité de la démocratie participative constituent aussi des éléments

décisifs. (…) Faut-il tout changer ? Oui. Est-ce possible ? Oui. (…)

La situation est urgente, tant la perception de la corruption a augmenté au

cours du dernier quinquennat. (…) Il est impossible d’avoir confiance en autrui

lorsque le manque d’exemplarité des dirigeants suscite l’incivisme. Rétablir la

confiance dans nos dirigeants en faisant en sorte qu’ils soient le plus

exemplaires possible est la première des nécessités. »

On ne peut mieux dire.

Ce n’est pas en sautant comme des cabris et en procédant par incantation,

que les candidats à l’élection présidentielle se mettent en situation de

réellement remettre la France sur les rails…